庭に咲く花、仕事場の周りにある森、ペルーの博物館で出会った布のパターン、イスタンブール土産の割れた陶器マグネット、工房の汚れたテクスチャー、工場と道路を隔てる風に吹かれるまま斜めに倒れた〝便宜上生やされている〟木…カメラロールの中に入っている身の回りの風景は、自分の中でひっかかりがあってシャッターを切っているには違いないが、他人からすればどうでもいいようなものかもしれない。それらがすっかりストーリー性や属性、感情を失った頃、改めて己の手で扱えるようになる。漂白されたフォルムを集め、組み立て重ねていく。

はっきりとしていることなど一つもない。揺らぎながら、抽象と具象の間を往来しながら、自分でも無意識のうちに風景を紡いでいる。そこに立ち上がる新しい物語。ささやかでありながら「どこでもない」ではなく「どこにもない」物語を。

石田 典子

here and there

2023.10.14 - 2023.10.29

WORKS

-

![]()

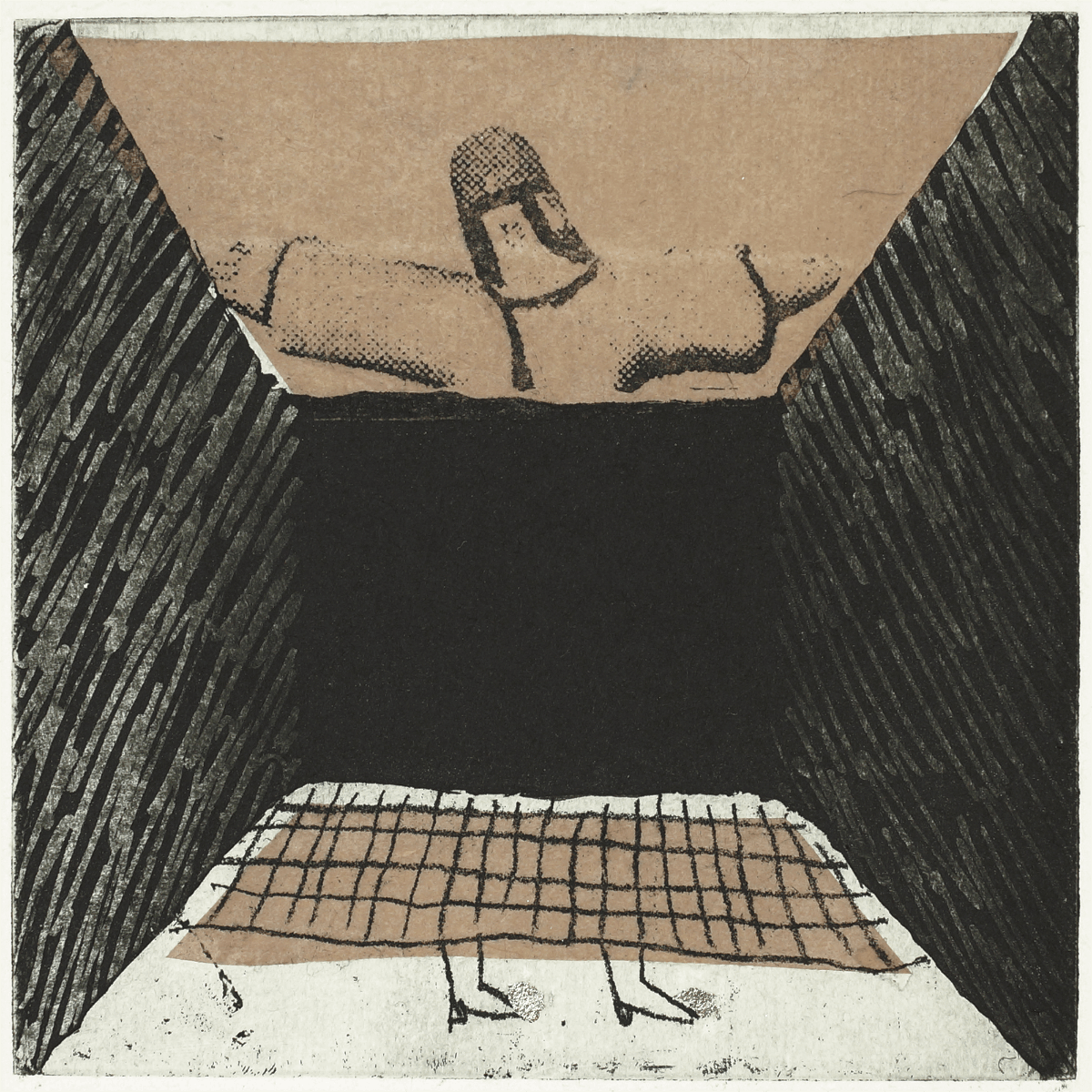

月夜

2023300×300mm

![]()

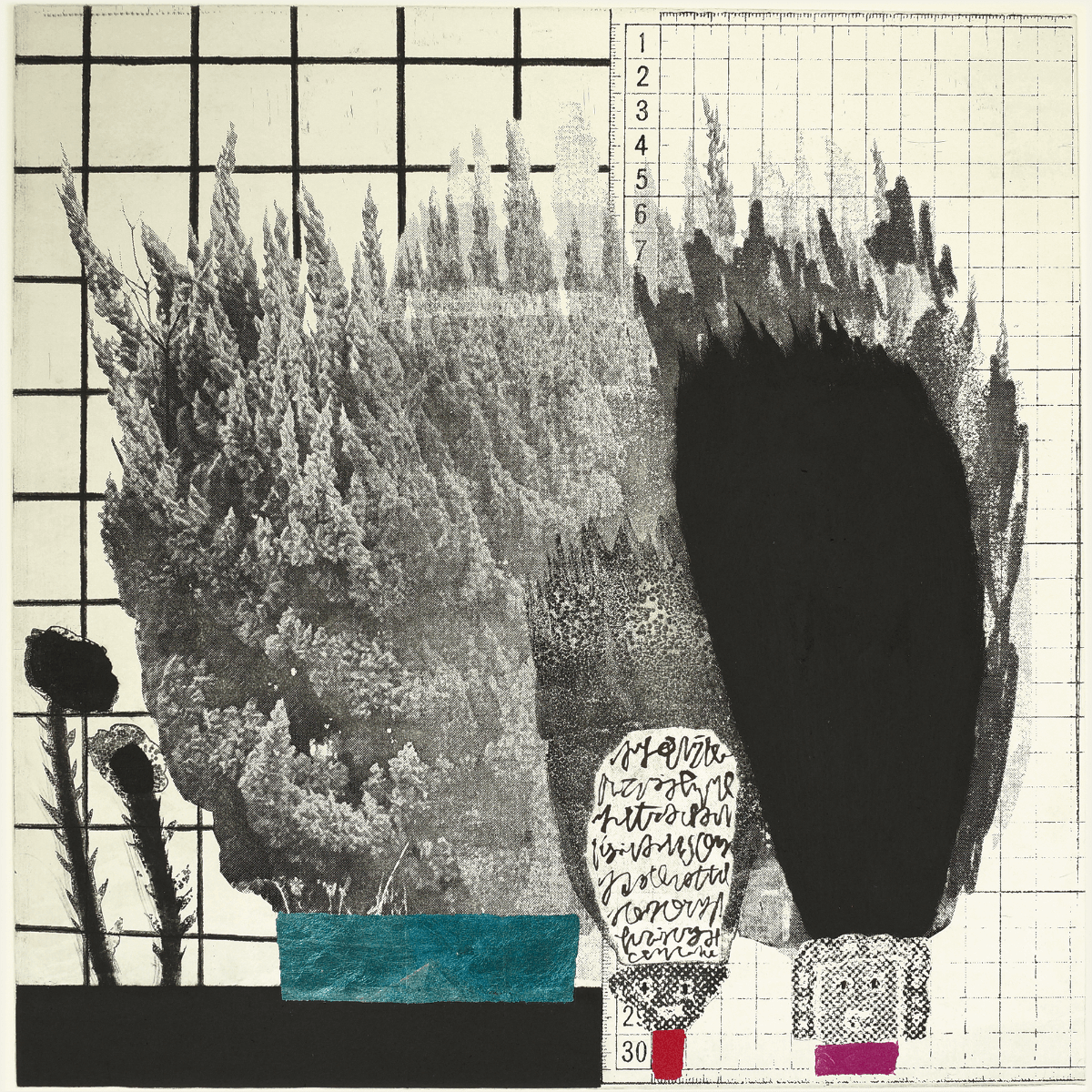

new skirt

2023100×100mm

![]()

Unidentified

2023500×500mm

![]()

beans

2022330×330mm

PROFILE

| 略歴 | |

|---|---|

| 1983 | 愛知県生まれ、岐阜県在住 |

| 2007 | 名古屋芸術大学 美術学部 大学院 同時代表現研究領域 卒業 |

| 2011 | Internaional Art Workshop 2011(DE) |

| 個展 | |

| 2023 | here and there/L gallery/名古屋 |

| 2021 | one day/L gallery/名古屋 |

| 2017 | 窓のむこうがわ/L gallery/名古屋 |

| 2015 | near place/L gallery/名古屋 |

| 2012 | Nobody is there./L gallery/名古屋 風のない丘/SILVER SHELL/東京 |

| 2011 | flowers/文化フォーラム春日井/春日井 |

| 2010 | Cirque du monochrome 白黒サーカス/L gallery/名古屋 |

| グループ展 | |

| 2016 | 土50×50=75/KING MONGKUT’S INSTITUTE TECHNOLOGY OF LADKRABANG/Bangkok(TH) |

| 2015 | いたちごっこ – Chain reaction/Artery modern art gallery/Bangkok(TH) |

| 2014 | ナゴパル文化祭2014/名古屋パルコギャラリー/名古屋 |

| 2013 | No Reason : Have Result/Subhashok The Arts Center/Bangkok(TH) The book as ART/L gallery/名古屋 |

| 2012 | LEXHIBITION/L gallery/名古屋 |

| 2011 | International Art Workshop 2011/(DE) LEXHIBITION/L gallery/名古屋 |

| 2010 | あいちアートの森/常滑、名古屋 LEXHIBITION/L gallery/名古屋 |